في 2016/11/02

هناك علامتان على أنّ قبضة الرياض القوية على جوارها التاريخي بدأت تتراخى.

العلامة الأولى هي الصاروخ طويل المدى الذي أطلقه الحوثيون على مطار جدة، غرب مكة. والثانية كانت انتخاب «ميشال عون» رئيسًا للبنان، والذي كفله دعم «سعد الحريري»، رجل الأعمال الذي مولته السعودية قبل ذلك. وعون مدعوم من حزب الله ودمشق، السلطة التي قاتلها كجنرال.

يمثل كلا الأمرين شكلًا من أشكال الارتداد السلبي ضد السعودية. ولكل جار عربي قصته الخاصة حول التقلبات في السياسة الخارجية للرياض. وفي هذا التوقيت، ارتكبت السعودية 3 أخطاء استراتيجية.

في العراق

منحت السعودية «صدام» قروضًا منخفضة الفائدة بقيمة 25 مليار دولار لمحاربة إيران لمدة 8 سنوات. في 1990، بعد انتهاء الحرب بعامين، كان «صدّام» مثقلًا بالديون، وأضعفت السعودية والكويت من موقفه برفضهما تخفيض إنتاج النفط، وهو أحد أسباب غزو الكويت فيما بعد. ثم قامتا بدفع 30 مليار دولار للولايات المتحدة بعد ذلك لحرب العراق الأولى عام 1991.

في 2003، لعبت المملكة على الحبلين. فمن ناحية، حذّر ولي عهد السعودية وقتها الولايات المتحدة من غزو العراق وعواقب ذلك، وأنّ الرياض لن تسمح للولايات المتحدة أو التحالف باستخدام قواعدها. أما ما حدث فهو العكس تمامًا. فق تمّ استخدام الأراضي السعودية والقواعد العسكرية على أرضها بشكل أساسي لصالح قوات التحالف.

مثّل اجتثاث حزب البعث وفراغ السلطة الذي حدث نتيجة لذلك، دعوة على طبق من فضة لإيران. بدأ الأمر بتقديمها الخدمات والرعاية الاجتماعية للجنوب الذي يسيطر عليه الشيعة. وتطور الأمر بعد ذلك لتصبح دعما سياسيًا كبيرًا، وأصبحت في نهاية المطاف قوة عسكرية تتحكم في وكلائها من الميليشيات الشيعية.

في اليمن

على مدى عقود، كان رجل السعودية في اليمن هو الديكتاتور «علي عبد الله صالح»، الذي أنقذه الأطباء السعوديون بعد احتراقه في هجوم تفجيري. وكان السعوديون بجانب الإماراتيون هم أول من تواصل مع الحوثيين وشجعوهم للاستيلاء على العاصمة اليمنية صنعاء.

وكانت الخطة تسير في اتجاه إشعال معركة مع التجمع اليمني للإصلاح في اليمن. وسارت النتائج أقصى مما توقعت السعودية واستولى الحوثيون على صنعاء بالفعل ومن بعدها عدن. فقط في ذلك الوقت أدركت السعودية خطأها وأنّها قد قدمت فتحًا جديدًا لإيران. وحينها لم يكن قد تبقى للرياض الكثير من الخيارات.

النتيجة كانت حملة قصف سعودي مزقت البلاد، ولم تستطع حتى أن تنجح في استعادة صنعاء، أو أن تمنع الصواريخ من الانطلاق باتجاه جدة أو مكة.

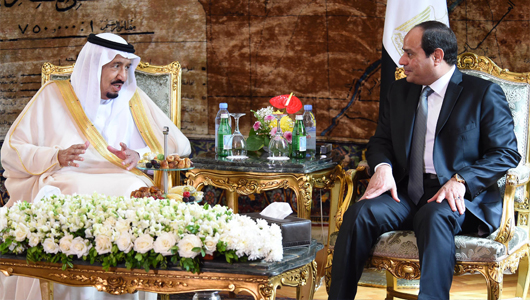

في مصر

لا يمكن توجيه اللوم الآن للملك الراحل «عبد الله» بسبب فشله في اتخاذ خيار استراتيجي. لقد فعل. لقد هناك علامتان على أنّ قبضة الرياض القوية على جوارها التاريخي بدأت تتراخى.

فبجانب الإماراتيين والكويتيين، أنفق السعوديون أكثر من 50 مليار دولار على الرجل الذي فشل في تحقيق الاستقرار بمصر، والآن يتودد إلى عدو السعودية، إيران. ولم تكن علاقته بالسعودية سوى أنّه يعتبرها مصدرا للحصول على العملة الصعبة. وكان السيسي مترددًا لـ 3 أشهر في 2013 حول ما إذا كان سيخون رئيسه «محمد مرسي».

وفعل ذلك فقط، كما أخبرني أحد مصادري وكما أعلنت من قبل، بعد أن حصل على وعد بالحصول على 12 مليار دولار من دول الخليج. وماذا عاد على السعوديين مقابل أموالهم؟

تبادل الأماكن

من الممكن أن يكون الخلاف الحالي بين السعودية ومصر قد تمّ تناوله بشيء من المبالغة. ويرى البعض أنّ السعودية سيكون من الصعب عليها التخلي عن «السيسي» بعد أن استثمرت فيه أموالًا طائلة.

بالرغم من ذلك، فشلت مصر في تزويد السعودية بجنود من أجل الحرب في اليمن، وصوتت لصالح القرار الروسي في حلب، وهو ما أغضب السعوديين. ودخلت مصر في محادثات سويسرا بطلب من إيران لموازنة الدول المعارضة للنظام السوري، وفتحت خطوط تواصل مع حزب الله والحوثيين.

وقال الدبلوماسيون المصريون أنّ الغرض من ذلك هو التوسط من أجل إنهاء الحرب في اليمن ودعم الدولة السورية في حلب. نتيجة لذلك، أوقفت السعودية 700 ألف طن من المواد البترولية التي تذهب إلى مصر شهريًا.

ونتيجة للأخطاء الثلاثة، تبادلت إيران والسعودية الأماكن. فبينما ظهرت إيران في عزلة قبل حروب العراق، وتمتع السعوديون بالنفوذ في المنطقة، أصبحت السعودية الآن محاطة بالصراعات والدول المنهارة. وقد أحيطت السعودية بالحروب في الشمال والجنوب.

وأصبح عدوها اللدود إيران مسيطرًا على أربعة عواصم عربية في العراق وسوريا ولبنان واليمن. لقد أنفق السعوديون عشرات المليارات على التدخلات الخارجية، والمنطقة الآن أقل استقرارًا من أي وقت مضى. وتتسع أزمة القيادة السنية أكثر وأكثر، حيث يجبر الملايين على النزوح من المدن إلى معسكرات اللاجئين أو اللجوء للخارج. ولا أحد يحميهم.

حليف مؤقت وتلمس الاستراتيجية

لقد تأثر الاستقرار الداخلي للسعودية أيضًا. فقد اعتادت على التعامل باتفاق ضمني يعتمد على النفط: «نحن ندفع لك وأنت تصمت». وبعد انهيار سعر النفط، ورفع بعض الدعم الذي تقدمه الدولة، أصبح السعوديون يسألون أنفسهم سؤالًا غير معلن: «إذا كانت الدولة لا تستطيع أن تدفع لنا، فلمَ علينا الصمت؟».

وتعتبر المملكة نفسها زعيمًا للعالم العربي السني. ولكي تقود لابد من أن تمتلك رؤية، ليس فقط من أجل نفسك أو من أجل أسرتك الحاكمة، ولكن من أجل شعبك. ولا تستطيع السعودية تقديم أي رؤية.

وعلى عكس إيران، لم تكن السعودية بنفس القدر من الهدوء والصبر في بناء شبكتها من الحلفاء المحليين. من الممكن أن تكون إيران قد تسببت بكارثة في حلب أو الموصل حيث أدت جهودها للانقسام الطائفي، ولكن لا يمكن اتهامها بالافتقار إلى الخطة. فهي تسعى نحو إحداث تغيير في السيطرة الجيوسياسية والتركيبة العرقية في المنطقة. وتحلم بالسيطرة على المنطقة من إيران وحتى البحر المتوسط.

ولهذه الغاية، صنعت إيران شبكتها من الحلفاء الاستراتيجيين على المدى الطويل. وما صنعته السعودية من حلفاء كانوا حلفاءً مؤقتين، سواء مع الدول أو زعمائها، كما ظهر في لبنان هذا الأسبوع.

وعندما حصلت السعودية على الفرصة لاتخاذ خيار استراتيجي، اتخذت القرار الخاطئ. لقد كان القرار ممثلًا في ثورتي تونس ومصر. وكان «محمد مرسي» واضحًا بما فيه الكفاية في عرضه للسعودية، التي كانت أول وجهة خارجية له خلال فترة رئاسته لمدة عام.

وقد قال: «أنا هنا أقول أن المملكة العربية السعودية في حاجة لشقيقتها الكبرى مصر، ومصر الكبيرة في حاجة للمملكة العربية السعودية. وإذا اتفق هذان الشريكان، إذا اتفق الشعبان، ستكون هناك نهضة حقيقية في كل العالم العربي، وحتى عبر العالم الإسلامي كله. وإن شاء الله سيحدث هذا. وإذا كانت السعودية هي الحارس للمشروع السني المعتدل، والحامي للأغلبية السنية، فمصر إذًا هي الحامي لهذا المشروع».

الازدهار والكساد

كان الأمر قد سيطر على عقل الملك «عبد الله» بالفعل. فقد أخذ أمر الإطاحة بحليفه «حسني مبارك» على محمل شخصي، حين تخيّل نفسه مكانه. ومنذ 3 يوليو/ تموز 2013 وحتى وفاة الملك «عبد الله» العام الماضي، أصبح الإسلام السياسي هو التهديد الأكبر للمملكة.

لقد كان خطئًا قاتلًا. فقد كان من الممكن أن تكون الثورات العربية فرصة ممتازة للسعوديين. فقد عرض «مرسي» اتفاقًا تصبح فيه السعودية في طليعة الوضع العربي الجديد، بينما تعمل مصر كحامية لها. وهذا ما يحتاج إليه السعوديون الآن تمامًا، وهوا ما لا يستطيع «السيسي» تقديمه.

وقد تسبب سحق الإسلام السياسي في صعود تنظيم الدولة الإسلامية. وقد تحولت سيناء من مشكلة محلية إلى إقليمية. وبالنسبة للمملكة، مثل الأمر، للدولة التي أصبحت قريبة من الحرب دائمًا، كارثةً اقتصادية، على الرغم من أنّ ذلك مثل هدية لموردي السلاح مثل بي إيه إي سيستمز.

والسعودية هي ثالث أكبر الدول إنفاقًا على السلاح بعد الولايات المتحدة والصين. فهي تنفق 56 مليار دولار، أي بما يعادل ربع ميزانيتها. تذهب 1.14 مليار دولار منها إلى خزائن بي إيه إي لتسليم طائرات يوروفايتر تيفون. ومن الصعب تصديق ذلك مع حملة القصف الشنيعة في اليمن، لكن السعودية لديها واحد من أقوى الجيوش وأفضلها تمويلًا في المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة وجهة أخرى للأموال السعودية. وهذه الأصول المملوكة للدولة اللآن أصبحت في خطر مع تمرير قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا) والذي يجعل من السهل لأسر ضحايا 11 سبتمبر/أيلول لاتخاذ الإجراءات المدنية في المحاكم الأمريكية ضد المملكة. وقد فهمت من أحد مصادري أنّ دولة الإمارات قد سحبت أصولها بالفعل من الولايات المتحدة. مرة أخرى، يغرق السعوديون في سبات عميق بينما يواجهون خطر بيع أصولهم بأثمان بخسة.

تخيّل إن كانت السعودية قد أنفقت تلك الأموال في المنطقة، إن كانت قد أنفقتها في دعم الحكومات المنتخبة ديمقراطيًا في مصر واليمن، بغض النظر عمّن فاز بها.

كانت مصر لتسير في تحولها الديمقراطي بشكل جيد. وكان تهديد صالح والحوثيين لينحسر. كان من الممكن أن يكون التمرد في سيناء لا يزال مستمرًا، ولكنه كان يمكن أن يكون أقل ضراوة. كان الإسلاميون عبر العالم ليصبح لديهم نموذجا ناجحا وغير عنيف لاتباعه. كان دعم الجهاديين لتضاءل، حيث كان قد بدأ بالتضاؤل بالفعل بعد ثورة يناير/كانون الثاني عام 2011.

كان ادّعاء السعودية بأنها بيت المال للعرب، كما ألمانيا بالنسبة لأوروبا، ليصبح واقعًا. وكانت الأسرة الملكية لتكون في وضع جيد لبدء عملية الإصلاح السياسي داخليًا، وزيادة الشفافية السياسية، وإقامة الانتخابات، والتحول لنظام ملكي دستوري.

لم تكن لتفقد ثروتها، ولم تكن في الوضع الذي هي عليه اليوم بمطالبة السعوديين بالتقشف، بينما يواصل الأمراء إنفاق ثرواتهم.

ميدل إيست آي- ترجمة وتحرير شادي خليفة - الخليج الجديد-