في 2021/12/20

(فؤاد السحيباني\ راصد الخليج)

انتهى أو يكاد خريف المملكة السعودية السّاخن جدًا، شهد صورًا غير مسبوقة في طريق ما يروّج له على أنّه التّحديث المنتظر وطريق المملكة إلى المستقبل، سبّبت صدمة مجتمعيّة عنيفة، بقدر ما هي مكتومة بعوامل عدم التّصديق أو قلّة الاستيعاب، خطوات متسارعة كان محلّها الشّارع السعودي، المحافظ لحدّ بعيد، كانت تُعلن نهاية عصر وبَداية عصر جديد مختلف كليًا.

بالصّدمة اختار ولي العهد السعودي أن ينقل المجتمع إلى عصره الجديد، بصدمة الحدث والصورة والتّوقيت، أوّل ما يسمى مهرجان سينما في البلد العربي الأكثر محافظة، ثم الصور لنجمات مارسن ما يحدث في هذه التّجمعات من استعراض وعري، وفي توقيت حرج، تتضافر فيه تداعيات الأزمة المستحكمة لتفشي جائحة كورونا مع التّراجع المُزري في الخدمات العامّة بفعل ضغوط الإنفاق المستمرة للعام الثالث على التّوالي.

إذًا، فالتغيير بالصّدمة لن ينتج سوى مسوخ، يستطيعون التّماهي مع الوضع الجديد، وتقبّله، والعيش في ظلال عهد لا ينتمون له ولا يعبر لهم، أو طبقة عريضة من التّطرف، يدفعها الرّفض دفعًا إلى تبنّي العداء الكامل لكلّ ما هو مفروض من أعلى، وفي الوقت ذاته مرفوض من جانبهم، ليسقُط المجتمع بالسّرعة نفسها التي تدخل بها التّغييرات على نسيجه وأسلوب حياته اليومي والمعاش.

وأخطر ما في التاريخ على امتداده هي تلك اللّحظة الفارقة التي تندلع فيها ثورة اليأس ضدّ القوّة، الحرب غير المتكافئة أبدًا بين أقليّة مقهورة ونظام غاشم مغترّ، الثّورة التي ينتفض فيها القاع كلّه ضدّ ذروة القمّة وتاجها، بكلّ ما تحمله من شرذمة للمجتمع وتقسيمه، وصولًا إلى الدّم الحاضر والسيال، والذي يعمد الانفصال بين الأطراف، وصولًا إلى تفتيته تمامًا، عند المرة الأولى التي يقرر فيها إنسان واحد أن يقول كلمة "لا".

وما هو مفروغ منه في هذه اللّحظة الخطرة، إنّ طموح الأمير نحو الاعتراف العالمي بكونه رجل الدولة القادر على صنع التغيير المنشود في المملكة، هو أنّ الرّغبة الملحّة تتصادم مع الحقيقة الواقعة، وتخلق المشاكل طوال الوقت، وفي وسط بيئة لها تقاليدها، فإنّ التّفاعلات الناجمة عن القرارات الفوقية لا يمكن ضبطها، والأهم لا يمكن التنبؤ بها على طول الخط.

ليست محاولة محمد بن سلمان لتحديث المملكة جديدة، في منتصف السبعينيات من القرن الماضي، صنعت ثورة أسعار البترول بعد المقاطعة العربية للغرب أبان حرب 1973، طفرة هائلة في كلّ الخليج، ودخّلت المملكة كغيرها من دول العالم أفكارًا جديدة مع البضائع والخبراء الأجانب، وبدا أنّ الوضع يتغيّر بشكلٍ أكثر سلاسة من اليوم، خصوصًا مع درجة تسامح من قبل النّظام تجاه الظّرف الجديد.

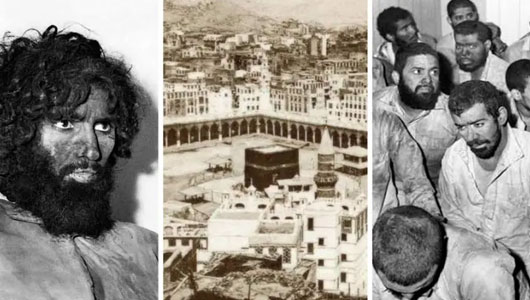

لكن مع نهاية السّبعينيّات، في العام 1979، وفي غرة المحرم 1400، جاءت حركة چهيمان العتيبي قاتلة لكلّ الأفكار التّحررية المستوردة، خاصّة مع تركيزه على الخطاب الديني، وهجومه الشامل على رجال الدين بجانب رجال الحكم، الملك خالد والأمير فهد حينذاك، واحتلاله المسجد الحرام وإعلانه مبايعة من قال إنّه المهدي.

لعب چهيمان على الوتر المفضّل للأسرة المالكة، والذي كان –ولا يزال- حكرًا عليها وفقط، ما استدعى تضافر كلّ الجهود لوقف الفتنة، ولعب رجال الدين دور رأس الحربة الممهد لعملية عسكرية في الكعبة، عقب بيان من هيئة كبار العلماء أتاح التدخّل العسكري لتحرير الحرم، ثمّ ثبت فيما بعد قيام وحدة مكافحة الإرهاب الفرنسيّة، بقيادة بول باريل بدور البطولة في العملية، عقب فشل الحرس الوطني في اقتحام المسجد الحرام.

العملية كلّها جاءت ردًا على خطوات التحديث، والتي لم تكن محلًا للإجماع بشكلٍ كامل، وعانت المؤسّسة الدينية من آثار جانبية ضخمة، بسبب بيانها المساند لقصف الكعبة، بجانب اتّهامات أخرى لعدد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة بالتّورط في دعم هذا التمرّد، بالنّهاية عاد المجتمع إلى نقطة الصفر وقتذاك، واعتبر الحديث عن التّغيير أو التغريب محظورًا بشكلٍ كامل.

كان چهيمان العتيبي هو الابن البكر لحالة التّخبط والتّشتت الذي ضرب المجتمع السعودي في منتصف السبعينيات، نتيجة سياسات الأسرة الحاكمة بإتّخاذها الدين والأميّة تجارة، كان وليد الأخطاء القاتلة لآل سعود والخداع المخطّط الأميركي، والتّجلي الأعظم للإحباط الشعبي واحتقان الشارع وغضبه، ثمّ تمّت التّضحية به كبيدق على رقعة شطرنج، لا يهمّ في كثير أو قليل موته، طالما سيعزّز سلطة الملك ووجوده وسيرسّخ عرشه.