في 2023/03/14

(فؤاد السحيباني\ راصد الخليج)

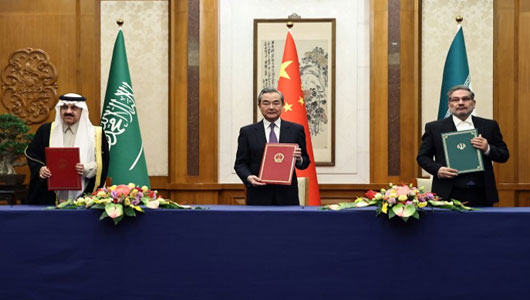

خطوة جبارة وهائلة أخذتها المملكة العربيّة السعودية، في وقتٍ دقيق، بإعلانها إعادة علاقاتها مع طهران، وتحت رعاية التّنين الصّيني، خطوة كالقُنبلة التي انفجرت فجأة، وتركت الصّدمة والذّهول لكلّ الأطراف، وشغّلت العواصم العربيّة والعالميّة في مُحاولة فَهم القرار السّعودي، ووضع خطوط عريضة لردّ فعلها على هذا الانقلاب الجديد في أوضاع أهم تغيير بالشّرق الأوسط منذُ سنَوات.

بَداية فإنّ دلالات القَرار السّعودي في هذا التّوقيت له أهميّة خاصّة، تتجاوَز المنطقة كلّها، فالمملكة أكبر وأهم مُورّد عالمي للنّفط، وفي ظروف الحرب الرّوسيّة الأوكرانيّة، وأزمة الطّاقة التي تضرب القارّة الأوروبيّة وتُهدّد اقتصاديّات دوَلها وتزَلزل أركان استقرارها، فإنّ أهميّة المملكة للعالم تَضاعَفت، فالبترول يظهر –اليَوم- وكأنّه الأداة القادرة على جلب السّلام والقوّة المحرّكة لشنّ الحروب، على السّواء.

كلّ ما يجري في العالم، وتنعكس آثاره وتداعيّاته على المنطقة، ومع ما تَحمله من عواصف مُحتملة تُثير القَلق، وإذا أُضيف لها شواهد السّخونة البَالغة فيما يجري بحوار المملكة وحولَها على امتداد شواطئ الخليج، فإنّنا أمام أوضاع عصيبة قائمة ولحظة خَطر قائمة، ليس على بَلد له أهميّة خاصّة، وإنّما على منطقة كاملة لها قيمة خاصّة فوق كونها منطقة حسّاسة، ومكشوفة.

في الحقيقة فإنّ مُحاولة فَهم الخطوة السعوديّة لا بدّ وأن يَستعيد في هدوء وتركيز عدّة عوامل مهمّة في صناعة أي قرار بالمملكة، إنّ تاريخ المملكة وثوابت قيادتها الإستراتيجيّة ولظروفها الجيوسياسيّة، أوّل محرّك لها، والتّركيبة الحاليّة للقيادة السعوديّة والإيديولجيا التي تَحكم عقلها والأهداف التي تُريدها هي الخط الواضح الذي يمضي عليه قطارها، وليس هناك شكّ في أنّ المملكة –خلال المرحلة الماضية كلّها- قد راهنت على واشنطن بكلّ طاقاتها وإمكانيّاتها، ولم تحصد في المُقابل سوى الخيبات، وربّما في أوقات كثيرة لا تتلقّى إلّا الإهانات.

بَداية من العام 2015، ومع أولى خطوات ولي العهد محمد بن سلمان إلى طريق العرش، قرّرت المملكة أن تتحوّل من حليف للولايات المتّحدة إلى تابع كامل الخضوع والتّسليم، من أوّل قرارها بإغراق الأسواق العالميّة بالنّفط لتحقيق هدف واشنطن بتقليل عوائد روسيا وإيران من صادرات الذّهب الأسود، إلى استقبال ترمب في الرّياض استقبال الفاتحين، ومنحه 450 مليار دولار في صورة مشتريات وعقود وصفقات، فوق ما تقدّمه السعوديّة من إنفاق سنوي ينعش الاقتصاد الأميركي.

ما لاقاه ولي العهد من واشنطن لم يكن سوى سلسلة متتالية من الهزائم، من سقوط رهانه على ترمب وصعود بايدن، ثمّ قرار الأخير المُعلن برَفض التّعامل مع ولي العهد بشكلٍ قاطع، والجَهر بذلك في أخطر لطمة وُجّهت للرّياض، مع التّلويح بورقة قضيّة خاشقجي كسَيفٍ مرفوع في وجه الأمير، ثمّ ما صَنعته كلّ هذه الظّروف المستجدّة والعوامل الظّاهرة من تفاعلات جديدة ضخّت الدّماء إلى شرايين مُعارضَة القصور، أدّت إلى توتّرات وتقلّصات في الأُسرة المالكة، فوق ما كان قائمًا فيها بالفعل منذ تصعيد الأمير لولاية العهد.

الجيّد في القرار السعودي، ولو أنّه بدا متأخّرًا، يكمن في أنّه قرأ تغيّرات العالم من حولنا، الولايات المتّحدة ينكشف يومًا بعد يوم إنّها عاجزة عن تغطية كلّ رُقعة صنعت فيها العداوة وزرعت فيها بذور الصّراع، الأصابع الأميركيّة لا تستطيع ضمان أمن حلفائها كما يتصوّرون، ولا هي قادرة على تأمين مصالحها كما تراها هي، والنّتيجة الوحيدة التي ضمنتها الحرب التي بدأتها في أوكرانيا، هي أنّ أطرافًا دوليّة كُبرى قد ظهرت، وهي مصمّمة على إنهاء هذا الطّور الإمبراطوري لواشنطن، سواء بدفع من قوّتها وسلاحها مثل روسيا، أو استجابة لوزنها الاقتصادي الضّخم والمُتنامي مثل الصين.

التّفاعل السعودي الواعي مع هذه التغيّرات اتّجاه جديدٍ، طارئ، لكنّه يبقى ترجمة أفضل لمصالح الرّياض أوّلًا، إغلاق ملفّات العداء والصّراع في المنطقة سيجعل من المُستقبل مأمونًا إلى حدٍّ ما، وفتح صفحات جديدة للتّعاون مع قوّة مثل الصين، تتعامل مع العالم بمبدأ المَنفعة والتّعاون هو الآخر ربّما يَضمن انتقالًا قادمًا إلى مرحلة ما بعد النّفط، ويُحقّق هدف تَوطين الصّناعة، والذي فشلت المملكة طوال عقود تعاونها مع الولايات المتّحدة في تَحقيقه.

لكنّ التّركيبة الأساسيّة لشخصية متّخذ القرار السعودي لا يُمكن أن تَمنح الرّاصد الأمين رفاهيّة التّفاؤل الكاملة، ولا أن يجزم بتغيير مفاجئ في العقيدة الأساسيّة لسياسات المملكة ومبادئها، قد تكون هذه الخطوة الضخمة مجرّد مُناورة مُندفعة جديدة لابن سلمان، يُريد بها ويَستهدف دقّ جرس الإنذار في واشنطن، مستغلًا توقيتًا هو الأخطر بالنّسبة لها وظرفًا عالميًا يمنحه قدرة استثنائيّة على الاستفادة القصوى منه في نيل اعتراف أميركي بشرعيّته كملك، وهي في هذا لن تكون خطوة إلى الأمام، لكنّها ستكون خطوة مروّعة إلى الخلف، وربّما للأسفل أيضًا.

وفي انتظار أن تتّضح الأمور ومآلات الصّراع العالمي القائم اليوم في قلب أوروبا، فإنّ المملكة تعيش وتتحرّك في طُرق ضبابيّة، تُسيطر عليها حالة من اللّايقين وكلّ ظروفها تدور حول موازين بالغة الدقّة والحساسيّة، تمتدّ على ساحة واسعة من مراكز النّفوذ القبلي التقليديّة إلى آبار النّفط والمدن المقدّسة للعالم الإسلامي برمّته، وولاءات موزّعة ومُتباينة، وخزائن نِصف خاوية، والأخطر مؤسّسات أمنيّة وعسكريّة مُتغيّرة الهوى، وفي الأخير –والأخطر- يد أميركيّة موجودة نافذة وصاحبة تأثير، وتظنّ أنّها قادرة في كلّ وقت على لعب دور حكَم المباراة في لُعبة السّلطة وسباق العرش، وفي إغلاق ملفّات الاستعداء في الإقليم ضرورة للحاضر قبل أن تكون سياسة متعقّلة جَديدة.